你是否每到一個新環境睡覺,就總是輾轉反側,難以入眠?最近,科學家們終於發現了「認床」現象背後的大腦活動模式。

你是否每到一個新環境睡覺,就總是輾轉反側,難以入眠?你是否就算躺在舒適度MAX的五星級飯店大床上,還是忍不住地覺得還是自己家裡的小床更好睡?這樣的「認床」習慣的確是讓很多人頭疼的問題。那麼,人類為什麼會出現「認床」性質的失眠狀況呢?在最新一期的《當代生物學》(Current Biology)期刊上,來自美國布朗大學的玉置應子(Masako Tamaki)與同事發現了「認床」現象的本質[1]。

認床:是挑剔還是警惕?

我們日常生活中所說的「認床」,認的其實是熟悉的環境。當不得不在陌生環境裡度過一夜時,人們就常常會睡得不踏實——這一類型的睡眠障礙,被睡眠專家們稱為「第一夜效應」(First-Night Effect,簡稱FNE)。「這種效應非常強而穩固,我們在進行睡眠實驗時經常在參與者身上觀察到它。在日常生活中,也有很多人飽受其害。即便是我們研究團隊自身,也會在出差旅行時難以入睡。」玉置應子說,他們一直很好奇經歷這種效應時,我們的腦子到底發生什麼了什麼變化。

玉置應子和同事從早前的研究中獲知,在一些鳥類及海洋哺乳動物中,有一種有趣的「單側腦半球睡眠」現象。「在牠們睡覺時,一側的腦半球處於睡眠模式,而與此同時,另一側卻是清醒的。」玉置應子說。這樣看似奇怪的睡眠方式很可能是一種謀生策略,在群敵環伺、危機四伏的大自然環境中,清醒的一側大腦能夠幫助牠們防範捕食者。「我們因而開始設想,是不是人類也有著一種兩側大腦不對稱的休息模式?既然我們無法確認新環境是否安全,那麼我們也理應有一種內在的監察系統。」她說。

換了地方睡不好,只緣「醒」著半邊腦

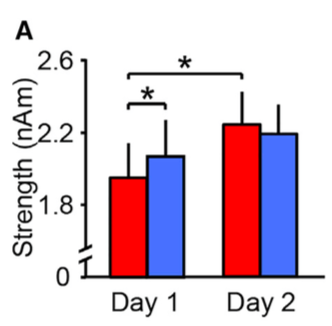

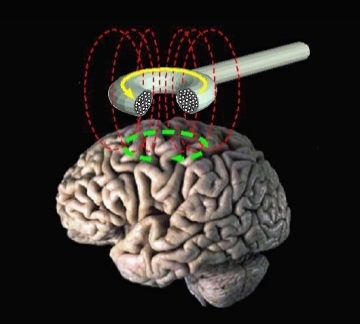

為了驗證這一猜想,他們結合了腦磁圖(MEG)、核磁共振(MRI)以及多頻道睡眠記錄(PSG)等技術共同對睡眠中的大腦進行神經成像,檢測了他們睡眠時的慢波活動(SWA)——這是唯一能夠反映睡眠深度的特徵。結果發現,受試者在睡眠實驗的第一天,左右腦半球在睡眠中表現出了不一樣的睡眠深度。

在對不同腦半球的神經網絡進行對比後,玉置應子發現左右腦半球在第一晚的活動差異,發生在所謂的「預設模式網絡」(Default-mode Network)上。預設模式網絡是一個聯繫多個腦區的網絡系統,在人們走神、做白日夢、注意力分散時活躍。使你得以短暫地脫離工作狀態,讓大腦在清醒時獲得休息。

研究者發現,當受試者來到陌生的實驗環境首次過夜時,左腦半球中預設模式網絡的慢波活動要低於右腦半球,暗示了這些區域在第一夜中的睡眠深度比右半球淺。這樣半邊腦「沉睡」半邊腦相對「清醒」的狀態,可能便是人們第一夜睡不安穩的緣由。

陌生環境中的「守夜人」

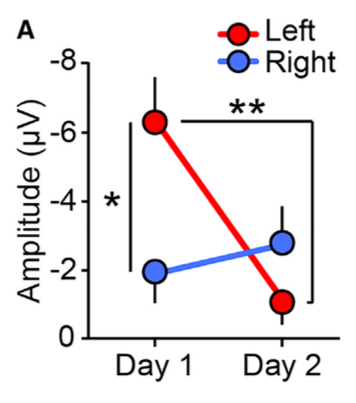

在睡眠時,人類大腦的神經網絡大多處於休息狀態,而預設模式網絡卻並不會完全關閉,這意味著它可能會很適合「守夜人」的角色。後續研究發現,在睡眠實驗的第一夜短暫地播放一些「異響」,受試者左右腦半球對這些聲音的應答也截然不同:相對「清醒」的左腦半球的振幅反應更為激烈,這意味著它的警覺程度更高。到了第二天晚上,受試者已經對睡眠測試的環境變得熟悉,左右腦半球中預設模式網絡的差異也隨之消失,睡得比原來更沉了。(所以叫「第一夜效應」嘛……)

細心的人可能會發現:為什麼是左腦來負責警戒呢?科學家也說不准。「一種可能的原因是左腦不同區域之間的功能聯繫更緊密,這種密切聯繫可能更適合於守夜。」玉置應子說,「第二種可能是——不一定只是左腦。因為我們只檢測了第一個睡眠週期的狀況(大約最初90分鐘睡眠),可能在這一階段都是左腦來負責警戒,往後就不一樣。可能在下一個週期裡,就是右腦也可能來接守夜的班,讓左腦休息。」

知道了「為什麼」,說說「怎麼辦」?

對於「認床」嚴重的人來說,這些也許都不是重點——就算更換睡眠地點,我們也已經不太用擔心睡夢中來襲的野獸了,要怎麼才能避免「認床」導致的失眠困擾呢?對此,玉置應子認為:「如果我們能夠在睡前就切斷預設模式網絡的工作狀態,或許就能幫助我們在新環境下睡得更好。我們或許可以嘗試對左側的預設模式網絡進行一些無創的處理,比如穿顱磁刺激(Transcranial Magnetic Stimulation)來減弱這一區域的激活狀態,來降低它的警戒強度,進而減輕認床效應。」

呃,除此之外呢?研究者表示,一些行為訓練方法也許也能奏效。帶上自己的枕頭,選擇睡眠環境與家裡差不多的飯店,乃至頻繁換地方睡,可能都能幫助減輕「認床」。

從前,當我們的祖先顛沛流離在未知的黑暗中時,睡眠時的高度警戒或許能夠更好地保全他們的生命。而現在看起來,「認床」更像是一個幸福的煩惱:它依然是堅定的守夜使者,為你在陌生的環境裡獲得安全的守護,同時也帶給你輾轉難安的困擾。相信在不久的未來,科學家們能夠對這一現象有更充分的認識,幫助我們在離家在外時安枕無憂。

PS.當然,睡眠障礙有很多種,有些類型的問題並不是把「守夜人」角色抽離就能解決的。

參考文獻:

Tamaki et al., Night Watch in One Brain Hemisphere during Sleep Associated with the First-Night Effect in Humans, Current Biology (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2016.02.063

文章題圖:fanpop.com

没有评论:

发表评论